2021年10月06日

由布院への旅(2020.11/21~23)その7

三連休の中日だ、町内の車が増えてきている。早いとこ今晩の宿である亀の井別荘に向かわなくては。

金鱗湖畔にある宿周辺は特に混雑しやすい。歩行者と車が混然一体になっているから、

宿が目と鼻の先にあるにも関わらずなかなか到着できない。やっとの思いで駐車場に車を滑り込ますと

、宿の人がすぐに出てきてくれる。

25年前初めて来たときに雨で、車のドアを開けるとさっと傘が出された時に感動は今も忘れない、

そのことは今も変わらない。

玄関前の庭にある巨木が葉を落とし、落ち葉のじゅうたんができている。葺き替えられてまだ時が

浅い茅葺屋根がすがすがしい。一部の隙もないのが亀の井別荘のスタイルだと思っている。

これはわが師中谷健太郎さんから長男の太郎さんに経営が代わってもしっかり受け継がれている。

玄関内部は、どこか茶の湯系の空間からスタイリッシュなデザインに変わっている。

お茶のもてなしを受けた後、チェックインにはまだ時間があるから、湯の坪街道に繰り出すことにした。

(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

15:03

│Comments(0)

2021年10月06日

由布院への旅(2020.11/21~23)その6

新型コロナが猛威を振るい危機が迫っている感が高まっています。

寒い日が続いているせいか体調優れずの日々がここ数日あります。

皆さまは如何ですか?旅にも行けずの状態でこの由布院が直近の旅です。

昨年からの続きです。

翌朝は宿のレンタサイクルを借りて「フローラハウス」、現在は閉まってしまった「市の坐」、

由布院駅周辺を廻った。北陸の大きな古民家を移築した飲食店「市の坐」をやっていた井尾君は

由布院観光総合事務所で事務局長をしていた時に、新卒として雇った青年で、今ではこれまでの

経験を活かしてJA全農で飲食店の立ち上げ、商品開発に力を発揮している。

彼曰く「成功を導くことを完璧にすることはできないけど、失敗を避けることはできる」と。

まだ40歳代だ、次のジャンプが待っているに違いない。由布院駅に行く。

久大線は今年7月に天ケ瀬温泉を襲った豪雨で鉄橋が流されて以来不通になっている。

このため、列車が駅に入ってくることは無い。でも駅周辺はやけに賑わっている。

小生が由布院にいたころに比べ随分と整っている。駅前への侵入が一方通行に、歩道と車道がフラットになり、

駅前スペースも広がった。磯崎新デザインの駅舎もよく見るとトイレが増築されている。

そ、そして隣には坂茂デザインのツーリストインフォメーションセンターが建つ。ガラスボックスの中は森の中

にいるような曲線を描く大断面の集成材が交差している。唸るデザインだ。

世界のお客を迎えるに相応しい鉄道の玄関口になったと思った。

これって合併して由布市になったからできたんじゃないのかな、財政的なことではなくて、

狭い中では突き抜けることは生まれにくいものだからだ。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

15:02

│Comments(0)

2021年10月06日

由布院への旅(2020.11/21~23)その5

「今日は34種類の食材を使った料理で腹一杯にさせるぞ」と高らかに宣言。

待ってました、もちろん昼は軽くしている。出された料理にすぐに箸を付けようとすると

「ダメダメQさん、ご飯は炊き立てが一番と思っているかもしれないけど30分経った頃がおいしい、

寿司だって30秒は待ってね。」「日本酒、燗だって?とんでもない。」とシドウが入る。

食に真剣に取り組んでいる証かな。明らかに氏のファンがカウンターに陣取る。

お任せの料理が次々と攻めてくる。日本酒もチョイスされたものが出されていくる

。その内、大阪から見えている常連客が持って来られたワインのご相伴に預かった。18時に入ったが、

時すでに21時を回っていた。満天の星空の元、宿への帰路に就いた。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

15:01

│Comments(0)

2021年10月06日

由布院への旅(2020.11/21~23)その4

話をもとに戻す。深耶馬渓は切り立った岩々がダイナミックで見ごたえはある。

過去に木々が伸びてしまい岩々が見えなくなってしまったらしく、

景観復活のための作業をおこなったことの掲示がある。

昨年、中国で世界遺産になっている武陵源自然風景区の険しい峰が

連なった絶景を見ていたこともあってさほどの感動が実はなかった。

玖珠インターから高速に乗り湯布院インターに降りた。宿に行く道中にある

由布院幼稚園に寄った。長女が卒園した幼稚園だ。見た目、当時と変わった感じはない。

初日の宿にチェックイン後、由布院にいたとき以来親しくさせてもらっている井尾さん

ご夫妻が会いに来てくれた。今回はほぼ十年ぶりに娘たちに会わせたかったのである。

さすがに、成長著しき時の変化に驚かれた様子だった。

一風呂浴びた後に今晩の夕食を予約している山椒郎に出向いた。

新江さんがわざと不機嫌そうな顔をした後に満面の笑みで迎えてくれる。

「日本ではお客さんを崇めて機嫌を取るのが「おもてなし」です。でも、ヨーロッパでは

お客に期限はとりません。対等になって初めてできるサービスがありますね。

ただ、日本には貫いて極めていく「道」の気持ちがあって、おいしさを極めようとする点は

素晴らしいと思います。でも、極め過ぎるのもどうでしょう?野菜にしても世界的に規格が

一番厳しいのは日本ですが、行き過ぎているところがあります。それを少し戻そうとするとき

「地産地消」という言葉が生まれてくるように思います。」が「ゆふいん料理研究会」を主宰し、

今の由布院の料理を先導した新江さんの言葉だ。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

15:00

│Comments(0)

2021年10月06日

由布院への旅(2020.11/21~23)その3

さらに下流には耶馬溪橋がある。大正12年に竣工の日本で唯一の8連石造アーチ橋で、日本最長の石造アーチ橋でもある。

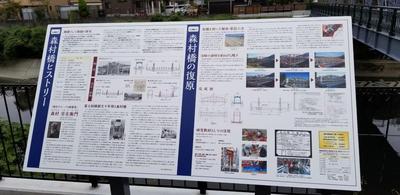

昭和56年大分県指定建造物、平成11年改修工事完了。となると、小山町にある明治39年に竣工した森村橋の先日終了した復原工事が頭を過る。

この後、深耶馬渓に向かった。この辺りにそびえ立つ岩峰や奇岩群は、耶馬溪エリアを代表する風景となっている。

一番の見処から駐車場の位置を離してあるのが賢い。地元の店が立ち並び産品の数々を売って、大いに賑わっている。

小山町で多くの人を集める浅間神社がある。ここは境内裏そばに駐車場があるため、まっすぐに神社に行き参拝して戻ってくるだけ。

これではダメだと、込山前町長時代に町の支所とコミセンを移動させ、そこを駐車場にして門前を歩いてもらうようにしようと

目論み道路も新たに入れた。ただ駐車場だけともならず、多少なりとも人の立ち寄り施設も必要だろう。

ただそうなると人も新たな建築もとなりかなり面倒だ。ならばコミセン内にある殆ど使われなくなっている舞台付き集会室

改修しDMOの事務所を設け、交流プラザ的な空間に変えればそれなりに形はつくし、駐車スペースも外構を工夫すればバスも

三台くらいは入れる。改修設計を終え工事発注時に町長が代わってしまい。慶應大学と話を進めていた大学と地域の連携室も

DMO

組織もあやふやになり大きくプランを変えることになった。防衛省の補助金を得るために協議していたプランが大幅に変更になり、

「あーだこーだ」言われたけど、当初の計画通りではまずかろうと開き直り気味に調整した。4月に少しずれ込んだけど無事に完成。

コロナ渦にあって人を多いに集めても、観光バスの誘致もままならなくなってしまっているけど、

いつかは改修したこの器を使いこなす時がくるであろう。<つづく>

Posted by Qさん 大魔人 at

15:00

│Comments(0)

2021年10月06日

由布院への旅(2020.11/21~23)その2

秋晴れの下、富士山を眼下に無事に北九州空港に降り立ちレンタカーに乗り込み、予定通り朽網駅で次女をピックアップ、

そのまま由布院ではなく観光をしたいとのこと、大分県ナンバーワンの道の駅中津で昼食、

ここのハモ天釜飯はなかなか旨かった。さてここからどうする?昭和の町豊後高田に行くか、

紅葉の耶馬溪に行くか?耶馬溪を選択、ならば地元の萩原さんに連絡しない手はない。

「今日は仕事で案内はできない、もっと早くに言ってくれれば」と返されたけど、

「昼休みに抜けて顔出すわ」と米焼酎耶馬美人を手土産に現れてくれた。申し訳ないことだった。

食後、土産の品をここで入手。耶馬溪「青の洞門」を目指した。

かつては難所で遭難者が絶えなかったこの地。江戸時代、荒瀬井堰が造られたことによって

山国川の水がせき止められ、樋田・青地区では川の水位が上がった。そのため通行人は競秀峰

高い岩壁に作られ鉄の鎖を命綱にした大変危険な道を通っていた。諸国巡礼の旅の途中に

寄った禅海和尚は、この危険な道で人馬が命を落とすのを見て心を痛め、享保20年(1735年)から自力で

岩壁を掘り始めた。さらに、和尚は托鉢によって資金を集め、雇った石工たちとともにノミと鎚だけで掘り続け、

30年余り経った明和元年(1764)、全長342m(うちトンネル部分は144m)の洞門を完成させた。

これが「青の洞門」だ。菊池寛の小説『恩讐の彼方に』のモデルにもなっている。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

14:59

│Comments(0)

2021年10月06日

由布院への旅(2020.11/21~23)その1

今年は海外旅行に行けない、ならばGO TOトラベルをつかって国内へ。

たまには家族でと誘ったところ、娘達から由布院に久しぶりに行きたいとのこと。

平成8.9年に住んでいたこともあって、静岡県に戻ってきてからしばらくは毎夏に行っていたが、

このところ十年程はご無沙汰していた。行くなら亀・玉に泊まりたいと言う。亀の井別荘と玉の湯のことだ。

今年9月に、小山町で手掛けた富士紡績の殖産興業遺産復活プロジェクトで最もスポットを当てた

富士紡初代社長の和田豊治の墓参りをしようと中津市に行った。その折に亀の井別荘に泊まり、

その時に11月21か22日で空いている部屋の有無を尋ねたところ「百番館なら空いている」とのこと。

亀の井別荘の離れは一番館から数字で部屋名を付けている。百室もある訳はなく、百番館が最上の部屋で

あることは容易にわかる。値段を訊くのも恐ろしいので、そのままそこで予約した。キャンペーンで一人1.4万円は安くなる。

ななつ星イン九州に乗ったときには1日ひとり十万円換算だ。そこまでは行くまい。

連泊したかったが、部屋が空いていなかった。ならば、もう一泊は朝食付のみの宿にし、夕食は小生お気に入りの

新江憲一氏の山椒郎を予約することにした。後は飛行機だ。大分空港行きをチェックしたが減便しているせいか、

9月の時点で席がとれない。

であれば、名古屋から来る次女は北九州空港であれば、名古屋から来る次女は北九州空港そば

の朽網駅で降りてピックアップするのが良さそうとスケジュールを組んだ。

羽田空港7時45分発、長女と共に乗り込むと席は満席、コロナ感染が拡がりGO

TOトラベルの

見直しをするニュースが出た日のことであった。(つづく)

※写真が亀の井別荘、玉の湯

Posted by Qさん 大魔人 at

14:58

│Comments(0)

2021年10月06日

富士紡遺産復活物語(その9)

橋床より下部は全て新規鋼材を考えたが、実際には約60%もの部材を再利用することに成功した。

格点周りを除くほとんどの箇所を残したからだ。また、外観を自然に見せるために、新規鋼材との溶接継手を多く採用している。

復原に使わなかった部材もそのままスクラップにするのは惜しい。なにせ明治39年当時の鉄材、

国内生産がままならないからドイツそして米国製の鉄材を使っている。それを活かしたい。

そこで大学・高専に声掛けしたところ、研究材料として使いたいとの声が上がった。

ならば、ここ小山の地に残す必要はない。旅してもらうことにした。森村橋の材料そしてその時代が拡がっていく、実に面白い。

昭和43年の補強部材は広場に設けたベンチ屋根のフレームとして残した。

ベンチは五脚、ここにも豊門公園のベンチ同様に寄附を求めた。20万円を寄附していただければ、お名前とメッセージを

書いたプレートを付ける仕掛けだ。富士紡の研究家でもある筒井滋賀大名誉教授、橋の袂に住む松本さん、

本事業を進めた込山前町長、そして四国加工機、IHIが賛同してくれた。1m×2mの説明版には架橋から復原の歴史、

この事業に寄附してくれた各社、携わった方々を掲載した。

そして、ここに4.2億円もの巨費を投じた森村橋復原事業を完了した。平成28年の企画から4年の歳月を経ての令和2年10月のことであった。

ことを興した込山町長も溝口まちづくり専門監もすでにその立場を去った後のことである。(おしまい)

Posted by Qさん 大魔人 at

14:53

│Comments(0)

2021年10月06日

富士紡遺産復活物語(その8)

そうこうしている内に、ふるさと寄附金が集まりだしていた。設計は何とかなりそうだ。

でもこんな特殊な設計やるところあるの?とりあえず、橋梁設計に実績のある

コンサルタントを対象に設計プロポーザルを出しところ、渾身の設計提案が5社から出され、

八千代エンジニアリングに委託することになった。設計途中には富士紡から過去の資料しかも

図面を受け入れることになった。その中に森村橋の装飾の図面も設計書もあった。

豊門公園の駐車場側に造った門もこの時に出てきた図面が元になっている。

復元工事費を新たに造るならこの程度2億円と踏んだら、とんでもなく倍の金額になってしまった。

復原の方が新築よりもはるかに高い。というも橋の床下部は錆がひどくて橋をはずして

工場に持って行きオーバーホールしないとこの橋の構造の肝と言えるピン接合が復元できない。

橋を外すために支柱を鮎沢川に立てるとなると急に水かさが増えると危ないので渇水期の冬場に

しかも架ける際にまた使う支柱は、そのまま川に残すことができない。

そこで、仮の橋で森村橋を挟むように架けて、ボルトで結びつけてから森村橋を徐々に

切断してもっていくことにした。この工事の様子は定点カメラで撮影し、

工事の進行を西洋館2階の歴史ギャラリーのモニターで見ることができるようにしてある。

(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

14:52

│Comments(0)

2021年10月06日

富士紡遺産復活物語(その7)

「森村橋」と書かれた橋名板、唐草模様の装飾、ランプ、凝ったデザインの欄干。

富士紡の工場に入るには、この橋を渡らなければならない。そう玄関口なのだ。

でも、森村橋に装飾の類は全て無かった。橋自体も錆びついていて、新森村橋が

できてからは、橋としての用が無くなり通行止めになっていた。この荒廃感が受けた

のかロケの場面にはたびたび登場した。橋に想い出深い人からは、錆びついてほっと

かれるのが辛かったのか、町へ何とかしてくれとの要望が来ていた。さて、どうしたものか?

森村橋も豊門会館同様に国の登録文化財になっている。粗末にはできないけど、使っても

いない橋をどうしたらいいものか?錆を落として塗装し直すぐらいが精いっぱいか?

込山町長からは「足柄ふれあい公園に駅からすぐに着けるように移設したらどうか」と言われた。

「普通に橋を架けたほうがはるかに安いですよ。それに、場所を変えたら森村橋の意味が無く

なってしまうのでは。理想は開橋当時の姿に戻すことですよ」と反論したが、果たしてできるものなのか?

製作は「東京石川島造船」、今のIHIだ。町長が参加する東京で開催される「ふじのくに交流会」

名簿にIHI顧問の名前を見たので、ここにアプローチを町長に頼んだ。「顧問は欠席だったが、

隣に座った初対面の佐藤さんにこのことを話したら、IHIの役員を紹介してくれることになった。」

とのこと。早速、吉田取締役が現場を見に来てくれ大変な驚きを示され、協力を約束してくれた。

でも、ただで改修してくれるなんてことはなかった。

そしてIHIエンジニアからは「復原の設計図がないとできない」とつれない。(つづき)

Posted by Qさん 大魔人 at

14:50

│Comments(0)