2017年09月28日

岸和田への旅(その1)

大阪市役所OBの星乃さんから「Qさん、観光のひろばという勉強会をやっているんだけど、

大阪まで話に来てもらえんだろうか」との依頼があった。断る理由は無いから2つ返事でオッケーした。

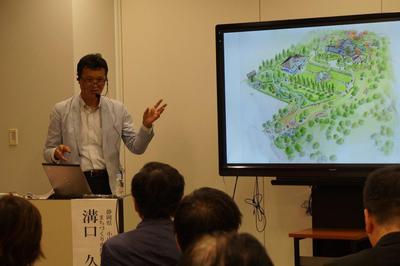

ついては由布院の話をして欲しいとのこと。久しぶりに由布院の話をすることになったが、

由布院にいたのはもう20年前になる、毎年里帰りと称して行ってはいるので、

様子はわかっているつもりだが、手元に最新情報はない。

そこで今の観光協会の生野事務局長に何かパワーポイントはないかと尋ねたところ視察対応用につくったものがあるとのこと、助かった。

ついでに資料の送付も頼み、準備は整った。

夕刻からの講演にも関わらず、大阪に早くいくことにした。星乃さんが新大阪で待っていてくれた。

用意してくれていたのが、「大阪周遊パス」だ。電車・バスが乗り放題になるだけではなく**大阪の観光スポット30ヶ所以上が無料になる。

道頓堀船巡り、梅田スカイタワー、観覧車に至るまでただ。何ともありがたいパスである。一日パスがなんと2500円、

二日間3300円と相当にお得だ。インバウンド客の利便性向上から始めたとのこと?今では、この特典対象の観光施設は大賑わい。

二日間パスを使っての大阪堪能の旅に再来したいものだ。

翌日は大阪を南下して岸和田に向かった。

Posted by Qさん 大魔人 at

22:51

│Comments(0)

2017年09月17日

富山への旅(その3)

県立美術館の9時30分開館と同時に入るつもりが10時を簡単に回っていた。

美術館といえば、敷居が高くて疲れるというのが伝統的な美術館の姿だ。

小生が工事を担当した静岡県立美術館もその口だ。ところが金沢21世紀美術館あたりからアートを楽しむ、体感する。

そして気の効いたカフェやレストランがあり、アートのある楽しい時を過ごすような潮流に変わってきている。

富山県立美術館もまさにそうだ。キャナルの風景を中に持ち込んだ開放的なデザイン、内装はやり過ぎなくらいに木を使っている。

内藤廣デザインの富山県立美術館は、妹島和代の研ぎ澄まされたデザインの金沢21世紀美術館に比べおおらかな空間に包まれ、

展示によって容易に空間を変えることができるつくりになっている。屋上にはアート性の高いオリジナル遊具があり親子連れには大人気だ。

眼下にはキャナルがある公園があり、スタバも立地していて行列をつくっていた。これらが富山駅から徒歩圏内にある。

新幹線開通を機に勢いを持って変容していっている。有名になったLRTはこれまで駅をはさみ連続していなかったが、

高架により連続になる。街中の移動が相当に楽になる。ほめ過ぎかもしれないがアメリカの人気都市ポートランドに近い気がする。

金沢ではなく富山がこれから面白くなりそうだ。強く再来したいと思う都市である。(おしまい)

Posted by Qさん 大魔人 at

19:44

│Comments(0)

2017年09月15日

富山への旅(その2)

高岡駅から富山駅に向かい、駅前に立つと随分とスッキリ、イカしたデザインになっている。

LRTが先に見え、バスの待ち合いは緩やかなカーブを描き、空間の抜けもいい。

歩道には自転車レーンが示され、海外で見るようなサイクルステーションがある。

LRTと自転車、街中への車の乗り入れを少なくさせる街の意思を感じる。

全国まちづくり交流会の会場であるホテルグランテラスに入るとレンタサイクルが2台置いてある。

これで翌日午前中市内を走り回ることにした。

「ガラスの街富山」とは知らなかったけど、その集大成と言うべき富山市立ガラス美術館がある。

立山連峰をイメージしたという隈研吾のデザインだ。この日は8月26日にオープンした

内藤廣デザインの県立美術館を見ることがメインなので、ガラス美術館で時間も脳エネルギーも使うのを避けて、

美術館に足を向けた。

その道中にまたも気になる建物発見。高志の国文学館がそれだ。アルミのダイキャストを外壁に纏い深い軒が特徴的だ。

これもただ者ではないなと中に入るとシーラカンスのデザインであることが紹介されており、

数々の建築の賞も受賞されていた。ここも内覧は省き、目的地に向かう。

またまた、気になる建物発見。芝園小中学校、これにも中部建築賞の銘版がつけられていた。

中庭にあったてづくりのバレーアタック養成機、遠投養成機が面白い。子供たちは夢中でやっていた、

遊び感覚あるこれら器具を使って未来のバレーと野球のプロプレヤーが生まれたら面白い。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

21:33

│Comments(0)

2017年09月13日

富山への旅(その1)

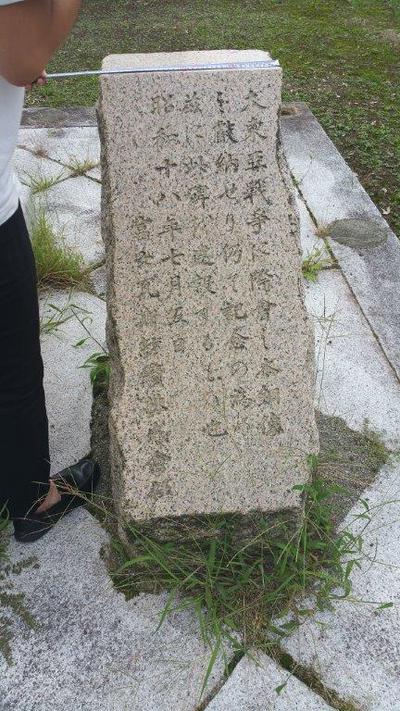

7年ぶりに富山に出掛けた。「全国まちづくり交流会」が主たる目的だが、せっかくだからと小山町内にある

豊門公園に戦時中に供出され台座のみ残る日比谷平左衛門の像を再建すべく、そのブロンズ像の製作を

依頼した平和合金に行くことも、その目的に加えた。

像の台座には「明治三十三年以来、日比谷平左衛門君の吾が富士紡績株式会社の為めに、尽瘁せられたる

多大の功労を表彰せんか為め、有志者相謀り君の銅像を建設して之を不朽に伝ふ、明治四十年八月」に書かれ、

その横には「日比谷平左衛門銅像供出の碑」がある。これを72年経て今に再建するのだ。

現在、像のある豊門公園は修景工事中であり、これを機に目に付く位置に写し、豊門公園の持つその歴史性を

感じてもらおうと思っている。

製造工程の説明や現在作成中の他のブロンズ像を見させてもらった。学生の時に曲りエルボの木型作製から

砂型づくり、溶けたアルミを鋳込む一連の作業をしたことがあるので、製造工程はよくわかった。

日比谷平左衛門像の実物はなく、あるのは写真のみ。作家は靖国神社にある大村益次郎像をつくられた大熊氏広という大物彫刻家だ。

他にも維新に功のあった人々ブロンズ像を多く制作し、代表作に「福沢諭吉坐像」「有栖川熾仁親王像」「小松宮彰仁親王像」がある。

大熊がどんな想いで、そして施主である明治の富士紡績がどんな期待を寄せて造らせたのかに立ち返り今に甦らせたいと思っている。

その5分の1の粘土模型ができていた。顔も大切だけどフロックコートの裾の波、肩口のシワが気になる。

これは実物を着て観察してみないと 写真だけではリアルにならない。

どこまで現代の作家ができるか、殖産興業時の歴史風味を出したい豊門公園の大事な存在になる日比谷平左衛門像の出来が気になる。

(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

22:53

│Comments(0)