2018年10月31日

シンガポールへの旅(その10)

午後は変わった建築を見たいとの小生のリクエストに応じ、バスで公団の集合住宅を見て回った。

ランチタイムからはシンガポール在住の長女の友人も一緒だ。住んで日が浅いのか、

小生らと一緒に目にするものに驚きを感じていた。

目にした政府主導で推進されている公団住宅は、シンガポール国民の8割が住んでおり、

中国系・マレー系・インド系の民族構成比率に合わせ入居させると言う。

多民族の共生には細部に気配りした政策が必要なことが窺える。

この国はほぼ赤道直下にあるが、日本のような熱帯夜が続くことは無く夕涼みは結構快適だ。

そのことを表わすように夕刻からランニングしている人の何と多いことか!

でも常夏であることには変わりなく旺盛な緑の成長力がある。

となれば、放っておけばジャングルは必然、その中をできれば快適に歩いてみたい。

そんな希望を叶えるがごとくジャングルを空中散歩できる仕掛けがある。

シンガポール南部にあるアレクサンドラ・アーチ

という橋からテロック・ブランガ・ヒル公園までは、高架式で渡り廊下のような

遊歩道「フォーレストウォーク 」がある。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

23:50

│Comments(0)

2018年10月25日

シンガポールへの旅(その9)

シンガポールの旅の最終日、この日は静岡県の駐在員の芦澤さんが案内してくれることになっていた。

彼とは富士山静岡空港開港時に、空港を使っての静岡県への来訪を促す活動をしていた同士だ。

すでにシンガポールに来て5年、今年が最後の年になるとのこと。今回の旅をシンガポールにした

最も大きな目的が彼を訪ねることにあった。

朝、国立博物館で待ち合わせとなった。この国立博物館は1887年に遡る歴史を持ちシンガポール

最古の博物館だ。ネオクラシカル様式の建物を、ガラスや金属を使った新しいモダニズム様式の

増築部分が引き立てており、建物自体、新旧がしっくりと溶け合う素晴らしいデザインになっている。

芦澤さんの知り合いの日本人が館内を案内してくれた。特に日本との関係の展示を中心に。

戦時中のことは知らなかったので新たな発見があった。

1942年2月15日が、シンガポールで連合軍が日本軍に降伏した日だ。山下奉文将軍がイギリスのパーシバル将軍に、

「イエスかノーか」と降伏を迫った逸話が知られている。この日は総国防日として今でも警報がシンガポール中に響く。

日本に対する遺恨ではなく、当時はイギリス支配下にあったもののイギリス軍が敗れたことで、

国防は国民全体で担うのが義務だ、という意識啓発のためだとのこと。

日本占領下において、シンガポールは「昭南島」と名前が変えられている。

他に館内では、日本のチームラボの映像アートの世界も楽しむことができた。

ランチはショッピングモール内のスープレストラン、流石駐在の選ぶ店は違う。とても美味しかった。(つづく)

jp

Posted by Qさん 大魔人 at

22:28

│Comments(0)

2018年10月22日

マックスバリュ小山町店オープン物語

10月6日(土)、待ちに待ったマックスバリュ小山町店がオープンした。

振り返れば、一昨年、富士紡落合社宅跡を共同住宅地としての再開発する計画が持ち上がり、

それを民間のノウハウ・資金を最大限利用して実施したいと、行動を起こし始めた。まずは、

そんな虫のいい話に手を挙げてくれる事業者はいるのだろうかと、まずは打診する作業である

サウンディング調査を一昨年12月に実施した。5社ほどから大まかな企画をいただいた。

その後、引き続き提案をしてくれる事業者がいた。当時、品数に減少傾向が続き撤退する感も

あったAコープに代わって進出してくれるスーパーはないだろうかと、その事業者にぼやいたことが

今回の出店につながることになる。氏のネットワークからマックスバリュの店舗開発者を見つけ出し、

紹介してくれたのが昨年6月29日だった。市場調査のために各種データ、そして周囲に広がる開発計画を紹介し、

町の今後の成長性の高さを説いた。いよいよ出店の気になってきてくれた。

そして、昨年12月21日にマックスバリュ東海の社長から「Aコープ小山店への出店について(申し出)」が出された。

***現在のAコープ小山店を改装し、平成30年10月を目途に開店することにしましたので、ご対応をお願いいたします。***

出店環境を整えるための町の動きは素早かった。町から土地建物を賃貸したいとの先方からの強い要望に応じ、

町が店舗の建物及び土地を取得し、落合社宅跡地の再開発に必要であった道路拡張、及び住宅が建っている土地

の買収が伴う県道との交差点部の拡張工事を前倒し、店舗駐車場用地の造成、下水道に代わる浄化槽の整備、

Aコープが店内に残した物の処分、看板設置場所の確保と、息つく暇なく実施した。

この小山地区においてスーパーマーケットは悲願だった。日常的には公共施設以上に必要との認識の下、

町長の素早い決断に町長戦略課、総務課、建設課、都市整備課が一丸となって粉骨砕身取組んだ。

その結果、10月早々に開店できることなったことは、マックスバリュにとっても驚きだった。

このスピード感を持って実施できる市町村は全国見渡してもまず無いだろう。

早朝より賑わう店を見て、改めてこのことを成し遂げた小山町職員を誇りに思うのである。

Posted by Qさん 大魔人 at

22:28

│Comments(0)

2018年10月16日

第2回ふじのくに木使い建築施設表彰「金太郎テラス」

「第2回ふじのくに木使い建築施設表彰」が10月12日に静岡市内であった。

今年4月14日にリニューアルオープンした金時公園内にある「金太郎テラス」が表彰を受けた。

最優秀賞と言いたいところだが、優秀2点、その後の優良3点の中に選ばれた。

「地域材をふんだんに使い、木に触れる機会を創出する多目的交流施設である。

外壁材の耐久性に配慮した設計となっている。シンプルでオーソドックスでありながら、木組みの美しさを実現している。」がその評だ。

複雑な木組み、カーブを描く大断面木造といった木のパフォーマンスを求めるのではなく、

天井表わし・大きな断面の垂木で屋根を支える構造。腰屋根、一文字瓦に軒先銅板という数寄屋建築に見られる形を模した重ねのある

屋根の切妻、長屋門形式がこの建物の特徴だ。

構造と意匠が一体化されているので、天井材・壁材を張ってクロスで仕上げるようには、なっていない。

それだけ、木の収め方が上手いデザインなのだ。さらに、外壁の木は深い軒によって風雨から守られるようになっている。

小生が名づけた金太郎テラスの言葉が表すようにベンチが建物腰部に回る、それは室内にもあり、憩うスペースの確保と

コミュニティーを創り出すことを狙っている。室内のイス・テーブルもデザインされているが、

それが家具屋ではなく大工の手でつくることができるものになっていることも特筆することだ。

小上りでは子供たちが本を読み、ゲームに興じている。オープンキッチンではママカフェが開かれること、貸し切りパーティーも目論んだ設備も用意した。

多世代交流施設「金太郎テラス」が地域に素敵な波紋を拡げてくれることができれば、本望だ。

10月には公園全体が表彰される。都市公園コンクールで国交省都市局長賞を受賞したからだ。こうした一つ一つが評価されることで、

町民のプライドが増えていくことなっていくことが、手掛けた者として嬉しく思う。まだまだ、次が待っている。お楽しみはこれからだ。

※ななつ星IN九州が5年目を迎えた。https://news.infoseek.co.jp/article/mynavi_1828895/

5年前10月15日からの3泊4日の旅は新たな価値観を感じた旅でした。

Posted by Qさん 大魔人 at

22:30

│Comments(0)

2018年10月14日

愛媛県庁・高知県梼原町への旅(その4)

最後に訪れたのがまちの駅「ゆすはら」だ。1階は物産売場とカフェスペース、2,3階はホテルになっている。

この建物の特徴は何と言っても外壁だ。

小生が生まれた浜松では刈った稲を干すために丸太と竹を組んで「はず」を立てる。

三角に建てた丸太に竹を横に7,8段流し、高さが4m程になるだろうか。

竹の間に稲を挟み込んでいく。その姿に似ているのだ。この強烈なデザインにはタジログ。

梼原町長に尋ねた「隈さんの建物を町民はどんな風に思っていますか?」と。「オリンピック競技場のデザイナーとして名が知れ渡り、

特に今年できた図書館とYURURIはとても人気がある。隈さんの建物があることで町に誇りを感じてるんじゃないかなぁ」

町のパンフには堂々と「梼原町×隈研吾」と書かれ「町の中に溶け込むように建築されたどの施設も観覧する価値ありです。」

とのリード文がある。

そこには隈さんの「負ける建築の思想」が流れている。(おしまい)

Posted by Qさん 大魔人 at

21:25

│Comments(0)

2018年10月11日

愛媛県庁・高知県梼原町への旅(その3)

翌日は、まずは図書館「雲の上図書館」に向かった。今年できたばかりの話題の作だ。芝生広場を囲むように複合福祉施設、

体育館、こども園があるので、賑わいの空間になっている。小さな町はこのようにまとめてつくることがいいと思う。

我が小山町は残念ながら旧村という意識がまだまだ残っているせいか、分散型になっている。

二棟とも鉄骨作りだが、木を使っての装飾の仕方が天才的、真似できるものではないことを思わせる。図書館の中が魅力的だ。

玄関を入ると柱から枝が伸びている、また梁から枝が降りている、それはまさに森の中にいるような感がある。

交流広場、脇には、な、何とボルタリングウォール、それも結構本格的なもの。中に進むと子供たちの絵本コーナー

2階にはテーマごとに区切られたライブラリー、奥にはコミュニケーションラウンジというウィスキーを片手にゆったりと本を読む、

高級旅館にでもありそうなくつろぎの図書スペースがある。一日中いたい図書館である。

すぐ隣には複合福祉施設「YURURIゆすはら」がある。1階はデイサービス、通所介護、通所型サービス、フィットネス、

交流室が設けられ、2階はケアハウス、3階は生活支援ハウスになっている。デザイン的には図書館と似た外観を有し、

1階の内装材には土佐和紙が使われている。そういえば、新潟県高柳町にある「陽(ひかり)の楽家」が日本酒「久保田」

の和紙ラベルをつくっている小林康生氏の和紙をふんだんに使われていることを想い出す。

「地にあるものを使う」という隈氏のポリシーが見ることができる。

デザイン先行と思われがちだが、中の使い勝手は相当に良さそうだ。家具も十分に吟味されたものとなっている。

案内してくれる館長の表情には建物に対する満足感が見て取れた。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

22:46

│Comments(0)

2018年10月10日

愛媛県庁・高知県梼原町への旅(その2)

最初に着いたのは梼原役場庁舎だった。緑の山々を背景に木とガラスがグリッド状

に嵌め込まれているこれまで見たことのないデザインだ。中に入ると4本の杉柱で

一本となる組柱と杉の集成材を格子上に組み合わせた重ね梁で吹き抜け空間を作っている。

床は杉の縁甲板だ。柔らかい杉を圧縮させることで耐磨耗性があるものになっている。

日頃のメンテが行き届いているせいか艶があり、全体として美しい木の空間になっている。

この床は、その後見た隈研吾建築の全てに使われている。驚いたのは建物前面が全て開くことだ。

飛行機の格納庫に使われる大型スライディングドアが使われている。開けると中外一体の空間が現れる

。案内してくれた入交さんによれば、年数回はイベント時に開けて使われるとのこと。

事務机も木、9割を森林が占め杉材の産地檮原のこだわりがみごとに表現されている。

少しずつ難点もあるようだ、窓が開閉しないから風の流れがないことを町長は言っていた。

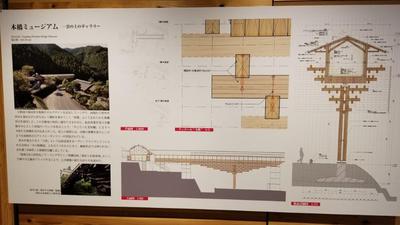

この日は隈研吾氏が初めてこの町での作品である「雲の上のホテル」に泊まった。

こちらは平成6年の建物だ。今のスタイルとはだいぶ異なり、まだ氏が一般の人には知られていない頃のものだ。

その後あまり手を入れていないせいかくたびれ感は隠せない、それよりも谷を越えて日帰り温泉に繋がる通路が凄い

。雲の上のギャラリーと総称されるホテルから温泉に移動する渡り廊下棟、ギャラリー棟、ブリッジ棟からなる。

特にブリッジ棟は度肝を抜く。枝葉が広がる一本の木をイメージしてから柱一本から斗供と呼ばれる寺でよく見られる

軒を支える構造をここでは採用している。木を単なる表層デザインではなくダイナミックに構造体として使っていくのが

氏の真骨頂かと思う。ギャラリーは町内にある隈研吾作品をパネルで紹介していた。町内には現在6つの建築がある。

1994年から今年2018年までの間に建てたものだ。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

22:11

│Comments(0)

2018年10月04日

愛媛県庁・高知県梼原町への旅(その1)

小山町では返礼品なしのふるさと納税を西日本豪雨の被災地の自治体に代わって行い、

集まった寄付金をそのまま全てをお渡しすることをしている。もちろん事務的経費は町で負担している。

被災地の内、愛媛県をその対象とすることにした。20年来の友人の愛媛県庁職員がいるからだ。

彼らは何度か小山町にも来ていただき町長との面識もある。

10月2日に1066万円の寄付額をしたためた目録を持って愛媛県知事を訪ねた。

町長は小山町も平成22年に激甚災害を受け愛媛の皆様の気持ちはわかるとした上で知事にお見舞いを申し上げた。

その後は、しまなみ海道を使ったサイクルツーリズムが盛んな愛媛県、知事もご自身がサイクルレースにも出場すること、

そして小山町は東京オリンピックでサイクルロードレースの会場となることで、話題はもっぱら自転車のことになった。

その後、町長と小生は記者から取材を受け、愛媛県庁を後にした。

次の目的地は高知県檮原町だ。目的は建築家隈研吾氏の作品を見ることだ。小山町では今年度、二つの設計を氏が主宰する

設計事務所に委託している。「足柄駅交流センター」と富士山を一望する「誓いの丘公園」がそれだ。(つづく)

※シンガポールの話は続いています。また、書きます。

Posted by Qさん 大魔人 at

21:56

│Comments(0)