2021年10月06日

富士紡遺産復活物語(その6)

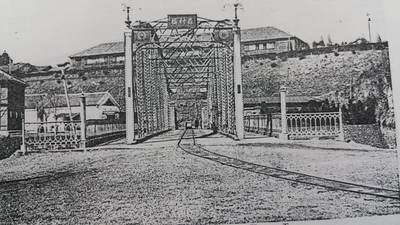

富士紡遺産の復活のもう一つの大きな事業が森村橋の復原だ。

最初見た時、錆びついたレトロな橋なんだけどメカニカルなデザインで変わっている、

しかも「森村橋」って地名でもない名前が付いている。

「なんだろうな?この橋」が最初の印象だった。橋の謂れを周囲の役場職員に訊いても

まともに説明できる者はいなかった。もっとも、豊門会館についても似たような状況だったけど。

役場には各種資料や文書がハードディスクに保存されている。

たまたま、文化財登録に尽力した当時担当されていた土屋さんが残してくれたファイルを目にした。

ここに開橋式の写真があった。鳥肌が立った。

橋を渡るは紋付き袴の老人と着物姿の老婆、遠目に眺める山高帽の紳士。

この老夫妻こそ岩田蜂三郎夫妻であり、時の富士紡会長の濱口吉右衛門だ。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

14:48

│Comments(0)

2021年10月06日

富士紡遺産復活物語(その5)

カフェ&レストランは「道の駅ふじおま」を運営する㈱ふじおやまと相談し厨房の整備をする

予定であったものが町長交代により撤回。そうでなければコロナ禍と言えども何かしらの

営業はあったかと思う。2階の歴史ギャラリーは相当に手間をかけた。

「富士紡進出にあたり功労のあった岩田蜂三郎に光を当てて欲しい」が込山町長のリクエストでもあった。

氏の命がけの地元説得が無くして富士紡の進出はなかった。水力組が紡績工場の適地として鉄道があり

水の豊富な小山に目を付け相談をしたのが蜂三郎だった。工場誘致で地域振興をなんて考える人は皆無、

江戸時代から殆ど変わることになく代を繋ぐことを至上とし、日々の農耕生活を営む村集団に蜂三郎が

いたことが、この町の奇跡といっても過言ではない。今にあっては内陸フロンティアを突き進めた込山町長

の存在も奇跡とも言える。言うことは誰でもできるかもしれない。氏は実現のために人材を外部に求めたことが大きい。

これとて相当な人脈と情熱がないとできぬこと。いつの時もまちづくりは人なのである。

ここの収蔵庫には富士紡からいただいた戦前からの資料が、資料室には昔の写真や図書が保管してある。

その中に永久保存と書かれた布袋があり、中には関東大震災の記録が入っていた。この時富士紡工場は倒壊、

全焼で壊滅だった。この被害状況はもとより、被災者の親御さんに宛てた通知文、見舞金のこと等、大変な状況が伝わってくる。

残念なことに、この時に震災前の貴重な資料が燃失してしまっている。それにしても明治時代に誕生した一企業の社内資料を

自治体が持ち、皆の目に触れる環境にあることが、この西洋館の2階の大きな価値なのである。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

14:45

│Comments(0)

2020年11月02日

富士紡遺産復活物語(その4)

その後の心配は維持管理のことである。「いいものであれば、人は真剣に手入れしようとするけど、

中途半端なものは大切にせず荒れてくる」は身をもって経験したことからくる持論だ。

幸い地元の田代さんと上田さんが名乗りを上げてくれ、集落支援員という制度により仕事

としてほぼ毎日手を入れてくれることになった。

次は建築だ。豊門会館は傷んだところを直すことを基本にしている。変えたといえば、

エレベーターを付けたこと、住み込みの管理人がいたスペースを管理事務ができるよう

にしたことぐらい。2階の広間は宴会場として使われていたことを踏襲したく、

エレベーターは料理を運ぶことをイメージしていた。

完成の暁には大宴会をと思っていたが、町長が代わったことでそれも叶わず、

開館お披露目もない様となってしまった。

西洋館は、富士紡が青年学校として建築した後に社員寮として使っていた。窓はアルミサッシ

に変えられ、増築もされていた。昭和5年の建築当時の図面を発見することはできず写真のみを

頼りに外観のみを復元することとした。一方で内部は1階をフランス式庭園、豊門会館の眺めを

楽しむカフェ&レストランに、2階を富士紡が進出してきた頃のできごととその後の小山町の発展

がわかる歴史ギャラリーにすることがベストと考え計画した。

Posted by Qさん 大魔人 at

20:18

│Comments(0)

2020年10月29日

富士紡遺産復活物語(その3)

豊門会館の大改修に際し、役場でかつて担当されていたOBの土屋さんから「元々は清水組、今の清水建設が施工しているから、

声掛けしてみたらどうか」のアドバイスがあった。当時、富士紡の工場建物も清水が建設していた。今となっては

、その事の記憶が清水にはなく、この声かけにより初めて知ったほどであった。歴史的建築物の改修に実績もある清水建設は、

改修後のイメージ図を持って来られた。豊門会館の裏庭に池があり、そこに写り込んだ姿がいかにも美しい絵が目の前に現れた。

これを見せつけられると実現したくなるのが人情。設計者を決めるためにプロポーザルに出したところ、西洋館前にはフランス式

庭園を豊門会館周りは和風庭園を配し、景観の変化を楽しみつつ回遊できる散策路を提案したフィールドフォーデザインオフィス

というランドスケープを専門とする事務所が選ばれた。できあがりを見ると公園の修景というより庭園に変えたと言った方が相応しい。

正門入ってすぐに和田豊治像、桂並木の向こうに日比谷平左衛門の銅像、碑には銅製の説明板、西洋館前にはバラ園、

半円の噴水泉に半円のステージを付け加えイベント対応とした。豊門会館の映り込みを狙った水盤、モスグリーンの寄附ベンチ。

全てにこだわった新生豊門公園になった。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

22:05

│Comments(0)

2020年10月23日

富士紡遺産復活物語(その2)

町は平成20.21年に富士紡から取得した豊門公園を一般開放することを目的に樹木の伐採、

園路、屋外トイレ、パーゴラ、ベンチを整備した。この一角に住民参加でつくる花壇があり、

木の電信柱を並べ花壇の枠としていた。特に花もなく美しいといえるようなものではなかった。

小山町に着任早々、込山町長から「歴史的云われある公園なんだから、それらしいものに」との指示をされた。

建物もロケに使われる程度で普段は閉ざされていた。特に西洋館の痛みはひどく、

外壁には穴があき中が見えるほどになっていた。当然のことながら町民からは修繕の要望が出されていた。

しかし、特に必要性がない建物にかけるお金が回ってくるほど財政は豊かではないし、指定ではなく

登録文化財では国からの補助金もない。そこに降ってきたのがふるさと納税だ。

県内の自治体が大金を集めるようになり、小山町でも遅ればせながら導入するようにと町長から指示を受けた。

企画していいのならば、寄附の目的の選択肢に「文化財の保護・利活用」を加えた。

ここに全体の一割程度の寄附が集まってきたことで、小山町に来て三年目、ようやく富士紡の遺産改修

に着手できる目途が立った。まずは豊門公園を修景することを豊門会館と西洋館の改修に先駆けて行った。

「建物だけでいいのでは」との声もあったが、無視した。建物と庭は一体であると考えていることと、

庭は外から見えるものであるから変化がわかりやすいことがあった。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

22:26

│Comments(0)

2020年10月23日

富士紡遺産復活物語(その1)

小山町民から「富士紡遺産復活の立役者は溝口さんなんだから、記憶になること書いてよ」

とのリクエストがあった。南足柄市に来てから頭の中はどうしたってこちらのことに

埋め尽くされていく。記憶にある内にその一端を作文することにした。

豊門公園を案内しているときに必ずお客さんに尋ねることがある。「何かの臭いがするのですが、何でしょうか?」と。

実はあまり香る草木はない。寄附銘版、ベンチをご覧になると分かる。そう、金の臭いがする公園なのである。

ふるさと納税をフルに遣っての整備ではあるが、他にも寄附をお願いしてきた。お金が不足していた訳ではないが、

寄附という形で多くの方々にこの事業に関わって欲しかったからだ。ベンチには町民有志の方々のメッセージ入り

ネームプレートが付いている。日比谷平左衛門像にはご子孫から、和田豊治像にも和田薫幸会からのご寄附を頂戴している。

正面入り口そばの寄附銘版には町内企業はもとより、連名の町民、小生の友人企業も名を連ねている。(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

22:23

│Comments(0)

2020年10月03日

足柄市赴任(その2)

早速、やってもらいたい仕事のリストを渡された。昭和40から50年代に建てられた學校を含め公共施設が

そのまま手が付けられておらず、大規模修繕が必要であるし、役割を終えかけている施設もある。

この場合はその後の利用をどうするのか?何とか筋道を立てなくてはいけない。

多数施設があるから、これは相当に長く続く事業になろう。

地蔵堂という「金太郎生家跡」、「金太郎の飛び石広場」に「金太郎もみじ」と言わば金太郎の里がある。

ここに箱根に抜ける林道が整備され、人の往来が増えるので、これを気に観光振興を図りたい。まだまだ課題は続く。

このところ調子のいいふるさと納税の寄付金はあるものの、富士フイルムの本社が移転し税収が減った市に余裕はない。

ここが知恵の絞りどころだ。公民連携をうまく仕掛け、いかにイケてる仕事に組み立てるかがいつも念頭にある。

まずは手始めに区画整理の際に設けた調整池が広くある。今の時期、草ぼうぼうになっていて、住民からは当然の如く

草刈りの要請が来る、しかしこの広さだ。熱中症間違いなしの作業にたじろぎ、頼むにも割増料金が請求されそうだ。

サッカー場に、イベント広場にとアイディアはある。でもこれを市でやるとなると草刈以上の費用がかかりそうだ。

ならば、必要とする者に貸してしまえばどうだろう。広場を自由に運営する。貸しコートでもフリーマーケットの

会場だって、駐車場だって、使い途は相当にありそうだ。公民連携の名のもとにサウンディング調査をしてマーケット

のある無しを確認しよう、話はそれからだ。役所の中で議論していても始まらない。

「公務員よ、席を立って街に出よう。そこにみんなが待っている。」と由布院の中谷健太郎さんに良く言われた言葉だ。

早く準備に取りかかろう、冬が近づき草の勢いが失せたときに、皆が加勢できるようにね。

任期は2年8カ月。スタートダッシュで駆け抜けたいものである。

ご案内できる処たくさんあります。どうぞ、様子見に南足柄にお越しくださいませ。(おしまい)

※写真は近所にひっこしそばの代わりに配ったお米 南足柄の我が家での呑み会

Posted by Qさん 大魔人 at

23:41

│Comments(2)

2020年10月02日

南足柄市赴任(その1)

8月1日から神奈川県南足柄市に企画部、都市部及び教育部のトリプル参事として就任した。

静岡県を早期に退職し小山町でまちづくり専門監を務めたのが6年4カ月、

そんなに長くいたのと言われたが心の中では9年間いるつもりだった。

小生を呼んだ込山前町長の任期中はお付き合いしようと思っていたからだ。

ところが、昨年4月の町長選に、歴代の町長が避けてきた都市計画税の実施の目処を立てた矢先に、

それを廃止するとノコノコ出てきた候補者に破れた。しかも、この新町長は専門監なんて要らないと言うのだ。

となれば、役場に居にくくなるのも当然のこと、前に町長からの依頼の仕事が済めば用はない。

それが7月末を退職の時期に選んだ理由だ。昨年、かねてから交流のあった県は違うがお隣さんである

南足柄市の市長からウチに来てくれないかとのオファーがあった。まだまだ隠居の身でもないし、

望まれる内が華と思い転職を決意した。

南足柄市は神奈川県西部の市で県内では最も人口が少ない4万1千人ほどである。

箱根山の外輪山の北東側にあり酒匂川

市域の7割は山に囲まれ水に恵まれている。国土交通省の制定した水の郷百選

富士フイルム

また、「金太郎のふるさと」として知られ市内のいたるところで金太郎に出会える。

ちなみに小山町は「金太郎生誕の地」として売っている。

※写真の一枚は新居のガレージ (つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

23:45

│Comments(0)

2020年07月25日

足柄駅交流センター建設物語(その4)

この小型建築に隈デザインが凝縮されている。色は白か黒身が強いチャコールグレーの2色のみしか使われていない。

サッシの色も合わせてある。トイレ等のサインがオリジナルで既製品は使っていない。

聞くところによると建物ごとにサインのデザインが異なり、その専門の職員がいるとのこと

。軒線をすっきりとさせるために軒樋は無い、人の出入りがあるところは軒先にアングルを付けることで

雨水を通路には落とさないようにしている。透明のガラスへのぶつかり防止に丸い金属プレートが

貼られていることが多いが、ここは特徴的な垂木の線を象徴するが如く細い白テープが貼ってある。

床レベルからサッシ枠を見せないような収まり等、細部にわたりこだわりが見え隠れする。

そうそう、夜の景への配慮も秀逸で美しい。

どう使いこなしていくかに、こちらの力量が問われる建築と言うのもいい。変化が楽しみだ。

この完成を見た今、そろそろ小山町の舞台から去る時が来た。6年と4か月が経とうとしている。

任され仕事は思う存分満足のいくものができた。町民も満足していると思っている。

次はオファーのあった4つの自治体から最も近い神奈川県南足柄市にトラバーユすることにした。

役職は企画部参事兼都市部参事で実際に机が2か所に用意されている。仕事は老朽化した施設の戦略的改修や

不要となった公共施設の後利用、対象エリアの活性化等、課題は山積だ。

どこまでできるか未知数だけど、鮮度がモチベーションを高めさせる。お楽しみはまだまだこれからだ。

(おしまい)

Posted by Qさん 大魔人 at

21:17

│Comments(1)

2020年07月24日

足柄駅交流センター建設物語(その3)

今、日本を代表する世界の建築家隈研吾氏の建物がこの小山町に現れることにワクワク感を隠すことができない。

オリンピック開催前には姿を現すことになる。大いに期待していて欲しい。

そして、足柄駅交流センターが町にどんな変化をもたらすのか楽しみである。

と過去に作文した実物がこの4月に目の前に現れた。

プロポーザルで提案した形と変わっている。由布院にあるCOMICO ART MUSEUM

YUFUINや根津美術館に

通じる軒線が美しい切妻と方形の屋根の組合せが、屋根を一つにし富士山に向かって伸びあがっていく形にになった。

隈研吾氏が現地を訪れた時に、駅そばにある嶽之下宮に立ち寄り、その社殿の近代的デザインに触発されたからだと思っている。

(つづく)

Posted by Qさん 大魔人 at

22:48

│Comments(0)