2015年02月12日

ちっちゃな里山資本主義の試み(その1)

『里山資本主義』の今とこれから、と題した地方成功人材のマッチングによる

土日集中セミナーに先月下旬に町長と農林課長と出席した。

「デフレの正体」の著者の藻谷浩介氏と、里山資本主義の言葉を編み出した

当時NHK広島取材班の井上恭介氏の登場に加え、CLT(直交 集成板)という新たな

木の構造材の商品化に取組む岡山県にある銘建工業の中島社長が、

講師であるなら行くしかないでしょと町長に誘われ東京に向かった。

「里 山資本主義」の文庫本を友人から「小山町に行くのなら役に立つから」

とプレゼントされ読んでいた。デフレの正体についても、車で小山町から浜松

へ帰る道中にユーチューブからブルーツゥースでカーオーディオに飛ばして、

その講演録を聴いていたこともあって予習は済んでいた。

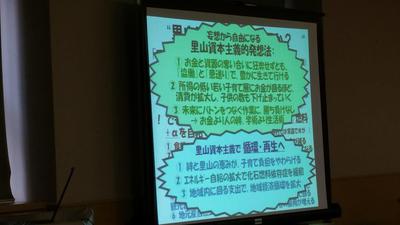

藻 谷氏が唱える里山資本主義は、「マネー資本主義」の対義語として

作られている。「お金が乏しくなっても水と食料と燃料が手に入り続ける仕組み、

いわば安心安全のネットワークを、あらかじめ用意しておこうという実践」

なのである。その実践の一つとしてNHKの井上氏がエコストーブを紹介してく

れた。

アラブに払う石油代の一部でも自給できないのか、それで地域にお金が流れる、

わずかだけども実感して広めてみようじゃないかという呼びかけだ。

見せられた映像には東京のマンションの外庭でエコストーブを使って落ち葉

や枯れ枝を燃料に羽釜でご飯を炊いているものだった。

釜戸の飯の美味さは、あの圧倒的な火力の大きさだ。

かつて蕎麦を茹でるに釜戸に羽釜を置いて湯を沸かしてやったことがある。

打ち立て蕎麦を投入しても全く冷める様子無く、沸騰が維持されていた。

カツオのたたきを作った時にも焚火で一気に焦がした。コンロの火のボリュウー

ムを圧倒する。

東 京から帰る道中で、「小山町でもやってみようと」と腹は決まっていた。

声をかける人、手順、用意するもの、その時に作る料理もイメージができてい

た。(その1)

Posted by Qさん 大魔人 at 04:18│Comments(0)